裁判において知的障害者が入所している施設を管理する者の注意義務について、〈1〉施設利用者が自己の生命・身体に危険を及ぼすような行動に出ることや、〈2〉行動障害を伴う者が、他の施設利用者に対し、暴力的行動に出ることを十分に予測しうるのであるから、施設の管理者は、より一層、施設利用者の行動に注意を払うべきものといわざるを得ない。

事案➀の概要

Aは、夕食後に突然加害者から殴りかかられ、職員がいったんは加害者を制止したものの、その後、再び加害者から、殴る、蹴る、髪の毛を引っ張られて引きずり回されるなどの暴行を受けたが、負傷はしなかった(第1行為)。

なお、Aが施設に入所してから第1行為が発生するまでの間、加害者がAに暴行を加える素振りを見せたことはなかった。Aは、後日の夕食後、洗面所において、加害者から突然暴力をふるわれたが、負傷はしなかった(第2行為)。

Aは、同年4月20日の朝食後、居室にいたところ、入室してきた加害者から叩かれたが、負傷はしなかった(第3行為)。

裁判に責任の有無についての判断

Aは、第1行為、第2行為及び第3行為において、加害者から身体的攻撃を受けているから、施設側は、これを予測することができ、安全配慮義務に違反したというほかない。施設側は、第1行為については、加害者の暴行について予見可能性がなかったと主張するが、確かに、施設の利用者らは知的障害者であるから、そのうちの誰がいかなる場合に他の施設利用者へ加害行為に及ぶかを具体的に予測することには困難な面があることは否定しがたいものの、他方で、施設は、知的障害者の支援施設を設置する社会福祉法人であり、知的障害者の行動への対処については知識や経験を有するはずであり、施設利用者が、常時、突発的に他の施設利用者への加害行為に出るおそれがあること、特に加害者のような行動障害を伴う知的障害者が加害行為に及ぶ可能性があることを当然に予測しうるというべきである。

加害者を退所させる必要があったか

加害者は、当時に33歳に至っていたとはいえ、亡一郎と同様に知的障害を有するため、児童福祉法に基づく措置決定によって施設に入所していた者であり、施設としては、仮に加害者を退寮させるとすれば、児童福祉法所定の手続を必要としたものといわざるを得ない。また、施設としては、加害者に対する支援や介助の必要性等を考慮する必要があり、上記認定の加害者による本件各行為に照らしても、加害者は施設入所を必要とする状況にあったといわざるを得ず、これを受け入れる他の施設を確保する必要があったものというべきである。そして、当時においても、全国の知的障害者支援施設には、いわゆる過齢児と呼ばれる成人の入所者が相当の割合で存在し、その解消が課題となっていたところであって、成人障害者支援施設はほぼ満床状態であり、受け入れ可能な施設は少なかった上、加害者を受け入れるか否かの判断は、施設ではなく、受け入れ先となる施設が行うものとされていたのであって、これらの点に照らせば、加害者を直ちに施設から退寮させ、他の施設に転所させることは、現実的に容易であったとはいいがたい。さらに、本件各行為の内容に照らしても、Aが直接身体に攻撃を受けたのは3回であり、加害者による暴行が頻発していたものということはできず、その暴行の程度も強度であったとはいえないから、本件各行為の発生が許容されるものではないことは当然としても、このことだけをもって直ちに児童相談所に相談するなどして加害者の退寮や転所等の措置を検討しなければならない状況にあったとまではいいがたいところである。

被害児童の親に報告する義務があったか

本件各行為は、知的障害を有する施設利用者同士のトラブルというべきものであって、このようなトラブルが発生することは当然に想定されているものというべきである。施設側としては、暴力行為に至るような事態の発生を防止すべき安全配慮義務を負っているものではあるが、トラブルの発生を完全に防止することは現実的に極めて困難というほかなく、その発生したトラブルの全てについて、その保護者に報告することも現実的とはいいがたい。そして、施設利用者が医師の治療を要する負傷を受けるほどの被害に遭った場合や、負傷するまでには至らないとしても、頻繁に暴行を受けるような状況が生じたのであれば格別、亡一郎は、本件各行為によって負傷したものではなく、加害者による暴行も頻繁で継続的なものとまではいえないところであるから、施設が被害児童の親に対し、報告義務を信義則上負っていたものと解することはできない。

事案②の概要

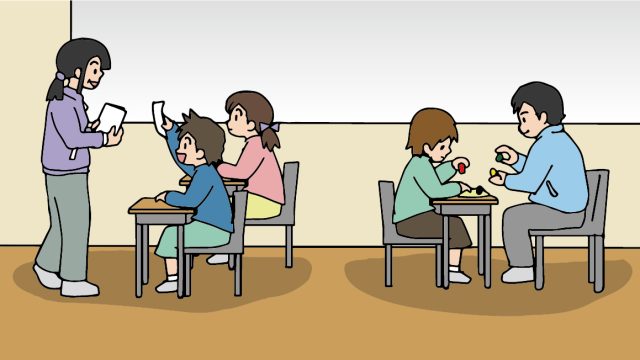

Aは、定位置の床面に壁を背にして座っていた。加害者は、椅子に座っていたが、女子トイレの方向に歩き始めた。施設職員は、その様子を見て、加害者がトイレに行くものと考えた。ところが、加害者は、突然、Aに近づき、その胸部を蹴り、Aは、その衝撃でむき出しのコンクリートブロックの壁に後頭部を打ちつけた。

加害者は、入所した時点では、自閉的傾向、行動障害があるとされ、物事が理解できなかったときや不安なときに、施設の職員や他の利用者に対して暴力的行為に及ぶことがあった。そのため、デイルームでの余暇時間の際には、加害者の所在の確認や様子の把握が必要であるとされていた。

加害者が暴力的行為に及んだ回数は、約一年間で、施設職員に対しては二一回であったが、利用者に対しては本件事故を含め四回であった。その暴行の程度は、叩いたり蹴ったりするものから、つねったり、かみついたりするものまで様々であった。

加害者には、暴力的行為に及ぶ前に、イライラした表情を見せ、体の動きがぎこちなくなる兆候がみられることもあった。そのため、施設職員がこれを察知したときには、加害者を居室に誘導するなどの措置を講じていた。もっとも、加害者が常にこのような兆候を示すわけではなく、本件事故時には、そのような兆候は見られなかった。

裁判所の判断

従前の加害者の暴行行為が多くは職員に対するものであったこと、被害者が暴力的行為におよぶ具体的な危険、兆候を把握し、かかる兆候があった場合にはその度に措置を講じており、本件ではかかる兆候がなく、突発的に起こったものであり、予見可能性がなかったとした。

また、常時の付き添い義務については、施設側に対し、過剰な負担を課すことになり、障害者支援の実態に沿わず相当でないとした。

また、本件事故のような突発的な事故を防ぐためにの定位置の周りの壁に緩衝材を備えなければならないかについては施設を利用するに当たって怪我を負う可能性のあるすべての場面を想定して、Aだけのために設備を整えることは、不合理であるとした。

考察

裁判例➀と②の違いは、➀においては、事故が起こる前から加害者の被害者に対する暴行の兆候があったのであり、予見可能であったにも関わらず、具体的な措置を講じることがなかった点にある。

施設側の対応としては、入所者が暴力的兆候を示している場合には、その加害者の特徴、加害対象は誰なのか等について常に施設職員で共有し、対応策を協議し、それらの経緯を全てノートに記録しておく必要がある。

裁判においては常に付き添う義務があるなどの不可能を強いるわけではないことが明らかとなったので、施設においては、できうる限りの対応をすることが重要であり、ひいては事故の予防につながるものと思われる。